Fourth Sunday in the Ordinary Time. January 29, 2017 [Mat 5:1-12]

“When Jesus saw the crowds, he went up the mountain; and after he sat down, his disciples came to him (Mat 5:1).”

Matthew chapters 5 to 7 are well known as the Jesus’ sermons in the Mount. The section contains classic teachings and parables of Jesus like Beatitudes, the love for one’s enemy and the golden rule. Before Jesus began his sermon, He was sitting down. This gesture actually symbolizes the teaching authority of Jesus. On the Mount, Jesus was the teacher, and as a good teacher, He would expect people to listen attentively to His words. Thus, before Jesus commenced His sermon, He went up to the Mount to separate Himself from the crowd. Jesus knew that being part of the crowd was practically effortless and usually motivated selfishly: to be cured, to be fed and to be entertained. It could turn out to be very superficial, as a mass of people is drawn to one charismatic and powerful leader like Jesus, yet the moment its need is served or its leader is no longer satisfactory, it would be naturally disbanded.

Matthew chapters 5 to 7 are well known as the Jesus’ sermons in the Mount. The section contains classic teachings and parables of Jesus like Beatitudes, the love for one’s enemy and the golden rule. Before Jesus began his sermon, He was sitting down. This gesture actually symbolizes the teaching authority of Jesus. On the Mount, Jesus was the teacher, and as a good teacher, He would expect people to listen attentively to His words. Thus, before Jesus commenced His sermon, He went up to the Mount to separate Himself from the crowd. Jesus knew that being part of the crowd was practically effortless and usually motivated selfishly: to be cured, to be fed and to be entertained. It could turn out to be very superficial, as a mass of people is drawn to one charismatic and powerful leader like Jesus, yet the moment its need is served or its leader is no longer satisfactory, it would be naturally disbanded.

The Sermon on the Mount was intended not for the crowd, but for a small group of people who would sit around Jesus and listen to Him carefully. These were the disciples. Indeed, the teacher-disciples relationship is one of the most fundamental for us Christians. If we seek Jesus merely to be emotionally satisfied and economically profitable, we are just part of the crowd. And this is not our vocation. Jesus calls us into a more rooted and mature relationship with Him. He wants us to be His disciples, to listen to His teachings and follow Him.

However, to become a disciple in our time is seriously challenging. We are now part of the digital generation. We are people who hold latest iPhone or Android on our hands, access internet 24/7 and are exposed to countless TV channels. We move from one TV program to another, jump from one web to another, use one app to another, go from one entertainment to another. As a consequence, the span of attention of many people especially the young people is sharply declining. I am teaching Theology and Scriptures to young people, and I have to be always engaging and using various methods and multimedia. The moment these young ones lose their interest, they will not listen and immediately be busy with something else. Thus, no wonder that people cannot stand the boring and tedious homilies. Some choose another mass with a better preacher, some opt to look for another parish, others decide to attend worship service in other churches, and the rest find it altogether meaningless going to the mass.

Certainly, it is a challenge for preachers like myself to improve our preaching, to be more engaging and sensitive to the needs of the contemporary listeners. Yet, it is also true that we, the disciples of Christ, are invited to regain that humility and listening ears. Jesus and His Church are not a global amusement park. We come to Jesus not as crowd looking for instant happiness. Otherwise, we treat Jesus as a mere drug, and we are a kind of religious drug-addict! We pray that we continue to listen to Him even in times that we do not feel it as fun. We pray that we go beyond the crowd mentality and become Jesus’ true disciples.

Br. Valentinus Bayuhadi RUseno, OP

Injil Matius bab 5 sampai 7 dikenal sebagai khotbah Yesus di Bukit. Bagian ini berisi ajaran-ajaran dan perumpamaan Yesus yang sangat terkenal seperti 8 Sabda Bahagia, dan tentang mengasihi musuh kita. Sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun duduk. Posisi ini sebenarnya melambangkan otoritas Yesus untuk mengajar. Di Bukit, Yesus adalah guru, dan sebagai guru yang baik, Dia akan mengharapkan mereka yang datang kepada-Nya untuk mendengarkan-Nya dengan penuh perhatian. Maka, sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun naik ke bukit untuk memisahkan diri dari kerumunan. Yesus tahu bahwa menjadi bagian dari kerumunan adalah sangat mudah dan biasanya terdorong oleh motif-motif egois seperti ingin segera disembuhkan, untuk diberi makan dan dihibur. Alasannya sangat dangkal, mereka menjadi kerumunan karena tertarik dengan pemimpin karismatik seperti Yesus, namun saat kebutuhan mereka terpenuhi atau sang pemimpin tidak lagi memuaskan, kerumunan pun akan secara alami membubarkan diri.

Injil Matius bab 5 sampai 7 dikenal sebagai khotbah Yesus di Bukit. Bagian ini berisi ajaran-ajaran dan perumpamaan Yesus yang sangat terkenal seperti 8 Sabda Bahagia, dan tentang mengasihi musuh kita. Sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun duduk. Posisi ini sebenarnya melambangkan otoritas Yesus untuk mengajar. Di Bukit, Yesus adalah guru, dan sebagai guru yang baik, Dia akan mengharapkan mereka yang datang kepada-Nya untuk mendengarkan-Nya dengan penuh perhatian. Maka, sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun naik ke bukit untuk memisahkan diri dari kerumunan. Yesus tahu bahwa menjadi bagian dari kerumunan adalah sangat mudah dan biasanya terdorong oleh motif-motif egois seperti ingin segera disembuhkan, untuk diberi makan dan dihibur. Alasannya sangat dangkal, mereka menjadi kerumunan karena tertarik dengan pemimpin karismatik seperti Yesus, namun saat kebutuhan mereka terpenuhi atau sang pemimpin tidak lagi memuaskan, kerumunan pun akan secara alami membubarkan diri.

Jesus began His public ministry by moving to another town in Galilee. From his hometown Nazareth to a bigger and more dense Capernaum. It was an ancient urbanization! Nazareth was small and scarcely populated, while Capernaum was one of the fishing centers in the Sea of Galilee. It was where people came, gathered, and interacted with each other. Had Jesus commenced His mission in Nazareth, probably, it would have taken more time to grow. Capernaum gave critical advantages for Jesus. It was easier to gather people, preach and attract followers. As a port city, it eased up Jesus mobility to other places in Galilee. And, Capernaum provided Jesus with shelter and other resources for His preaching. The reason for migrating was practical and yet decisive.

Jesus began His public ministry by moving to another town in Galilee. From his hometown Nazareth to a bigger and more dense Capernaum. It was an ancient urbanization! Nazareth was small and scarcely populated, while Capernaum was one of the fishing centers in the Sea of Galilee. It was where people came, gathered, and interacted with each other. Had Jesus commenced His mission in Nazareth, probably, it would have taken more time to grow. Capernaum gave critical advantages for Jesus. It was easier to gather people, preach and attract followers. As a port city, it eased up Jesus mobility to other places in Galilee. And, Capernaum provided Jesus with shelter and other resources for His preaching. The reason for migrating was practical and yet decisive.

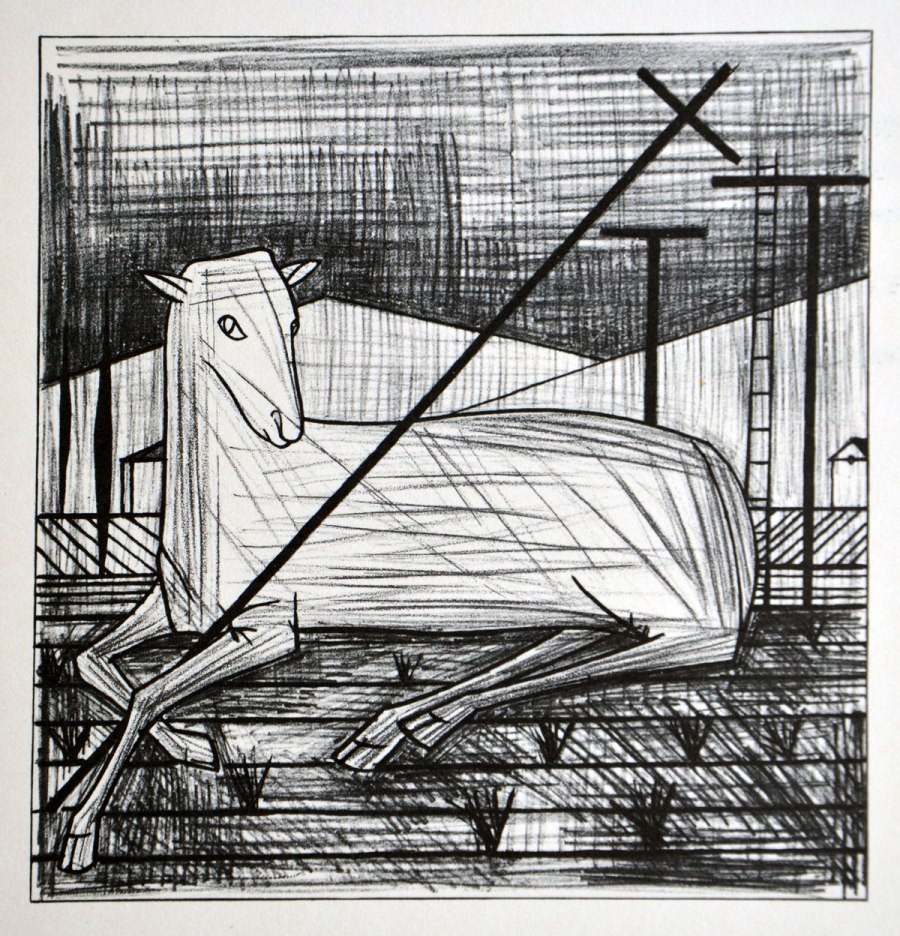

Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gelar ini akhirnya menjadi bagian dari Ekaristi dan kita setia mendaraskan atau menyanyikan ‘Anak Domba Allah’ sebelum kita menerima komuni. Tapi, apa artinya? Mengapa harus anak domba? Bukan orangutan, jerapah atau komodo? Mengapa hewan, bukan tanaman, buah atau ponsel? Untuk membuatnya lebih dimengerti, kita harus kembali ke ritual perjamuan Paskah bangsa Yahudi.

Yohanes Pembaptis menyebut Yesus sebagai Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gelar ini akhirnya menjadi bagian dari Ekaristi dan kita setia mendaraskan atau menyanyikan ‘Anak Domba Allah’ sebelum kita menerima komuni. Tapi, apa artinya? Mengapa harus anak domba? Bukan orangutan, jerapah atau komodo? Mengapa hewan, bukan tanaman, buah atau ponsel? Untuk membuatnya lebih dimengerti, kita harus kembali ke ritual perjamuan Paskah bangsa Yahudi.

Hari ini kita merayakan Hari Raya Epifani Tuhan. Kata Epifani berasal dari kata Yunani ‘epiphananie’, yang berarti ‘penampakan’. Oleh karena itu, tidak salah jika hari ini juga dikenal sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan. Perayaan ini dianggap salah satu yang tertua dan paling penting karena Bayi Allah mengundang tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain, diwakili oleh orang-orang Majus, untuk mengunjungi dan akhirnya menyembah Dia. Di awal hidup-Nya, Yesus memperlihatkan sendiri sebagai Raja segala bangsa.

Hari ini kita merayakan Hari Raya Epifani Tuhan. Kata Epifani berasal dari kata Yunani ‘epiphananie’, yang berarti ‘penampakan’. Oleh karena itu, tidak salah jika hari ini juga dikenal sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan. Perayaan ini dianggap salah satu yang tertua dan paling penting karena Bayi Allah mengundang tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain, diwakili oleh orang-orang Majus, untuk mengunjungi dan akhirnya menyembah Dia. Di awal hidup-Nya, Yesus memperlihatkan sendiri sebagai Raja segala bangsa.