21st Sunday in Ordinary Time. August 27, 2017 [Matthew 16:13-20]

“You are the Christ, the Son of the living God (Mat 16:16)”

Today’s Gospel is well known as the Confession of Peter. Jesus asks the disciples who He is, and Simon confesses that Jesus is the Christ, the Son of the living God. He gets it right, and Jesus Himself reveals that his answer does not come from his human weakness, but from the heavenly Father. I used to think that this revelation is an instant inception of divine idea inside Simon’s mind. Right there and then, like Archimedes who discovered the Law of Hydrostatic, Simon also shouts “Eureka! I have found it!”

Today’s Gospel is well known as the Confession of Peter. Jesus asks the disciples who He is, and Simon confesses that Jesus is the Christ, the Son of the living God. He gets it right, and Jesus Himself reveals that his answer does not come from his human weakness, but from the heavenly Father. I used to think that this revelation is an instant inception of divine idea inside Simon’s mind. Right there and then, like Archimedes who discovered the Law of Hydrostatic, Simon also shouts “Eureka! I have found it!”

However, I realize there is a different understanding of revelation. It is not an instant one, but a revelation that involves Simon’s entire life as well as his active participation. Simon is able to formulate his answer because God has led him to meet Jesus, and on his part, Simon decides to follow him and live as his disciple. The revelation comes through a long process of listening, witnessing and sometimes, misunderstanding his Master. Simon sees Jesus’ miracles. He hears Jesus’ teachings. He feels Jesus’ compassion for the poor and the afflicted. Simon gradually recognizes Jesus personally and intimately. Simon’s confession is born of this intimate knowledge and friendship. He knows Jesus’ story, and at the right moment, he is ready to share his story of Jesus with others.

This is not far from our daily experiences. When we address our loved ones and close friends, we do not just call them with ordinary names, but names imbued with our intimate stories. My mother simply calls me Bayu, but I know that it is a lot different from a stranger who calls my name. Often, we also have terms of endearment. Among close friends in the Philippines, we call each other as “Friend”, “Friendship”, “Best”, “Bessy” among other. These names are beautiful because we hold each other’s stories dearly. Indeed, our humanity is conceived because our ability to gather our common stories and to share them confidently.

Therefore, it is a serious offense to our humanity when we suppress other people’ stories, and address them with improper words. Our refusal to recognize the others’ stories is in fact, the root of many discriminations, like racism, sexism, and fundamentalism. The worst is when we erase all together the names and the stories behind them. Victor Frankl, the author of “Man’s Search for Meaning” was once a prisoner at Nazi’s camps. He narrated how prisoners were called by set of number as their identity, like prisoner 1234, and gradually they also lost their humanity, as they were treated, tortured and disposed as mere numbers.

The war on drug in the Philippines has been one of the bloodiest in the Philippine history. Thousands have been killed, the suspects, the law-enforcers, and even innocent civilians. Yet, many do not care, “Anyway, it is just number and statistics.” Till Kian, a teenager student, was mercilessly killed allegedly by the law-enforcers, and the event recorded in CCTV camera awakens the nation’s conscience. The investigation was held by the Senate and Kian’s parents faced the alleged killers of their son. During this hearing, the parents narrated Kian’s stories as an ordinary boy who aspired to become a policeman himself. Kian began to emerge to be a human person with stories, hopes and dreams, not just a faceless number. And the mother ended her statement by saying to the alleged perpetrators, “Ama ka rin (You are also a father).” It was not only a call to their conscience, but also reminder to all of us that we fail as humanity if we no longer listen to and share our stories.

Br. Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP

Yesus bertanya kepada murid-murid siapakah Dia, dan Simon menjawab bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Simon Petrus menjawab dengan benar, dan Yesus sendiri mengungkapkan bahwa jawabannya tidak berasal dari kelemahan manusiawi, namun dari Bapa di surga. Dulu saya berpikir bahwa pewahyuan ini terjadi secara instan di dalam pikiran Simon. Seperti Archimedes yang menemukan Hukum Hidrostatis, Simon juga berteriak “Eureka! Aku telah menemukannya!”

Yesus bertanya kepada murid-murid siapakah Dia, dan Simon menjawab bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Simon Petrus menjawab dengan benar, dan Yesus sendiri mengungkapkan bahwa jawabannya tidak berasal dari kelemahan manusiawi, namun dari Bapa di surga. Dulu saya berpikir bahwa pewahyuan ini terjadi secara instan di dalam pikiran Simon. Seperti Archimedes yang menemukan Hukum Hidrostatis, Simon juga berteriak “Eureka! Aku telah menemukannya!”

Why does Jesus, the compassionate man and just God, have to “humiliate” the Canaanite woman? If we put ourselves in the context of Jesus’ time and culture, we will understand that what Jesus does is just expected of him. Jesus is dealing with a woman of gentile origin. Generally, Jews avoid contacts with the non-Jews, and a Jewish man does not engage in dialogue with a woman who is not his wife or family in public. Jesus does what every Jewish man has to do. However, in the end, Jesus praises the woman’s faith and heals her daughter. Eventually, mercy overcomes differences and love conquers all.

Why does Jesus, the compassionate man and just God, have to “humiliate” the Canaanite woman? If we put ourselves in the context of Jesus’ time and culture, we will understand that what Jesus does is just expected of him. Jesus is dealing with a woman of gentile origin. Generally, Jews avoid contacts with the non-Jews, and a Jewish man does not engage in dialogue with a woman who is not his wife or family in public. Jesus does what every Jewish man has to do. However, in the end, Jesus praises the woman’s faith and heals her daughter. Eventually, mercy overcomes differences and love conquers all.

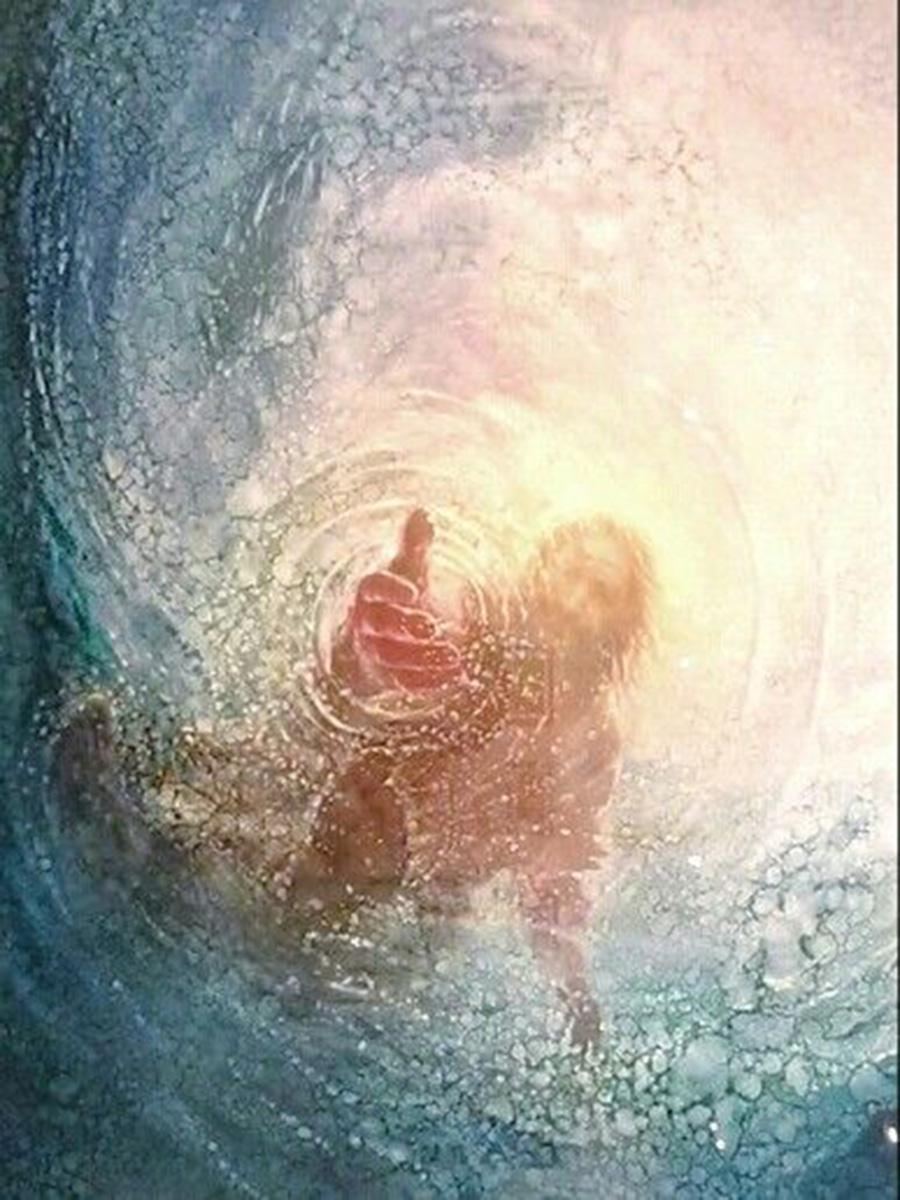

Ocean is a gift to humanity. For many of us, ocean means a great variety of seafood, a place to spend our vacation. When we imagine a vast sea with beautiful beach, we are ready to enjoy swimming, snorkeling or diving. However, for millions of fishermen and seafarers, sea simply means life as they depend their lives and their families on the generosity of the sea, the resources it offers, and the works it generates. Unfortunately, the sea is not always merciful. The sea is home to powerful storms and with its giant waves that can even engulf the biggest of ships. With the effects of global warming, massive sea pollution and destructive ways of fishing, it is getting hard to get a good catch. Novelist Ernest Hemingway in his book “The Old Man and the Sea” narrates a life of fisherman who after risking his life to catch a giant fish, brings home nothing but a fishbone as his catch was consumed by other fishes. Majority of fishermen who continue struggling with lingering debt and difficulty to get fuel for their boats, become poorer by the day. These make fishermen and seafarers a perilous profession.

Ocean is a gift to humanity. For many of us, ocean means a great variety of seafood, a place to spend our vacation. When we imagine a vast sea with beautiful beach, we are ready to enjoy swimming, snorkeling or diving. However, for millions of fishermen and seafarers, sea simply means life as they depend their lives and their families on the generosity of the sea, the resources it offers, and the works it generates. Unfortunately, the sea is not always merciful. The sea is home to powerful storms and with its giant waves that can even engulf the biggest of ships. With the effects of global warming, massive sea pollution and destructive ways of fishing, it is getting hard to get a good catch. Novelist Ernest Hemingway in his book “The Old Man and the Sea” narrates a life of fisherman who after risking his life to catch a giant fish, brings home nothing but a fishbone as his catch was consumed by other fishes. Majority of fishermen who continue struggling with lingering debt and difficulty to get fuel for their boats, become poorer by the day. These make fishermen and seafarers a perilous profession.

Laut adalah anugerah bagi umat manusia. Bagi banyak dari kita, laut berarti berbagai macam seafood, dan tempat untuk menikmati liburan. Bila kita membayangkan lautan luas dengan pantai yang indah, kita siap untuk berenang, snorkeling atau menyelam. Namun, ini jauh berbeda bagi jutaan nelayan dan pelaut. Laut berarti kehidupan karena mereka menggantungkan hidup mereka dan keluarga mereka pada laut, baik sumber daya yang dimiliki dan perkerjaan yang dihasilkan. Sayangnya, laut tidak selalu berarti kehidupan. Laut adalah tempat bagi badai-badai dahsyat dan gelombang-gelombang raksasa yang bahkan bisa menelan kapal-kapal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dengan efek pemanasan global, polusi laut yang masif dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak alam, sekarang semakin sulit bagi nelayan sederhana untuk mendapatkan tangkapan yang baik. Penulis Ernest Hemingway dalam bukunya “The Old Man and the Sea” menceritakan tentang kehidupan nelayan tua yang setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap ikan raksasa, tidak membawa pulang apapun kecuali tulang ikan karena tangkapannya dihabisi oleh ikan-ikan lain. Mayoritas para nelayan terus berjuang dengan hutang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka. Merekapun menjadi semakin miskin dari hari ke hari. Hal ini membuat nelayan dan pelaut adalah profesi yang berbahaya.

Laut adalah anugerah bagi umat manusia. Bagi banyak dari kita, laut berarti berbagai macam seafood, dan tempat untuk menikmati liburan. Bila kita membayangkan lautan luas dengan pantai yang indah, kita siap untuk berenang, snorkeling atau menyelam. Namun, ini jauh berbeda bagi jutaan nelayan dan pelaut. Laut berarti kehidupan karena mereka menggantungkan hidup mereka dan keluarga mereka pada laut, baik sumber daya yang dimiliki dan perkerjaan yang dihasilkan. Sayangnya, laut tidak selalu berarti kehidupan. Laut adalah tempat bagi badai-badai dahsyat dan gelombang-gelombang raksasa yang bahkan bisa menelan kapal-kapal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dengan efek pemanasan global, polusi laut yang masif dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak alam, sekarang semakin sulit bagi nelayan sederhana untuk mendapatkan tangkapan yang baik. Penulis Ernest Hemingway dalam bukunya “The Old Man and the Sea” menceritakan tentang kehidupan nelayan tua yang setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap ikan raksasa, tidak membawa pulang apapun kecuali tulang ikan karena tangkapannya dihabisi oleh ikan-ikan lain. Mayoritas para nelayan terus berjuang dengan hutang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka. Merekapun menjadi semakin miskin dari hari ke hari. Hal ini membuat nelayan dan pelaut adalah profesi yang berbahaya.

This Sunday, the Church is celebrating the feast of Transfiguration. The word ‘transfiguration’ comes from Matthew who writes Jesus transfigures before the three disciples, Peter, James and John, his face shines like the sun and his clothes become white as light (17:2). The word “transfigure” is the direct transliteration of the Latin Vulgate Bible “transfigurare”. It is a combination of two words “trans” meaning to across, and “figura” meaning figure. Thus, transfiguration literally means the change of figure. It is a fitting word to describe what happens to Jesus.

This Sunday, the Church is celebrating the feast of Transfiguration. The word ‘transfiguration’ comes from Matthew who writes Jesus transfigures before the three disciples, Peter, James and John, his face shines like the sun and his clothes become white as light (17:2). The word “transfigure” is the direct transliteration of the Latin Vulgate Bible “transfigurare”. It is a combination of two words “trans” meaning to across, and “figura” meaning figure. Thus, transfiguration literally means the change of figure. It is a fitting word to describe what happens to Jesus.

Minggu ini, Gereja merayakan Pesta Yesus yang menampakkan kemulian-Nya yang juga dikenal sebagai Transfigurasi. Kata “transfigurasi” adalah transliterasi dari kata Latin “transfigurare” yang digunakan oleh Alkitab Latin Vulgata. Ini adalah kombinasi dua kata “trans” yang berarti melintasi, dan “figura” yang berarti bentuk atau figur. Dengan demikian, transfigurasi secara harfiah berarti bahwa perubahan bentuk atau figur. Ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus di Gunung tinggi.

Minggu ini, Gereja merayakan Pesta Yesus yang menampakkan kemulian-Nya yang juga dikenal sebagai Transfigurasi. Kata “transfigurasi” adalah transliterasi dari kata Latin “transfigurare” yang digunakan oleh Alkitab Latin Vulgata. Ini adalah kombinasi dua kata “trans” yang berarti melintasi, dan “figura” yang berarti bentuk atau figur. Dengan demikian, transfigurasi secara harfiah berarti bahwa perubahan bentuk atau figur. Ini adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Yesus di Gunung tinggi.