17th Sunday in Ordinary Time

July 28, 2024

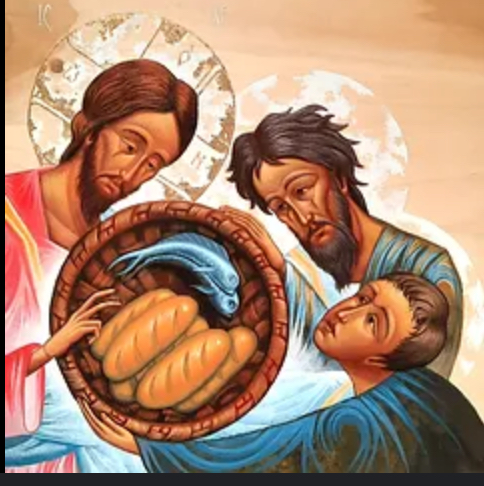

John 6:1-15

The miracle of the multiplication of bread is a special one because this miracle is different from other Jesus’ miracles. Yet, what makes it truly unique from other miracles? How does this miracle shape our faith in Jesus?

The first thing we can observe is that this miracle is emerging from Jesus’ initiative. Jesus saw the people following Him, He recognized their need and then, He came out with a miraculous solution. From this perspective, we can draw beautiful points about our God. He is not God who is far, aloof and only waiting for the people to approach Him and beg something from Him. Our God is a loving God who unfaillingly recognizes our needs and conditions, and even provides our needs even without us asking. God anticipates our necessities and fulfills them even without our realization. This is true and divine love, that is anticipatory, consistent and often overlooked. Do we thank the Lord for every breath we inhale? Are we grateful for the water we drink? Yet, God provides these for us.

However, the second character of this miracle makes it even more remarkable and unique. Before Jesus performed the miracle, He presented the situation to His disciples, and asked them to solve it. Philip immediately reduced the situation into an economic problem, and answered his Master that it was impossible to feed the people without spending massive amounts of money. Fortunately, Andrew recognized Jesus’ intention to test His disciples. He then brought a little but generous boy who offered his bread and fish to Jesus to be shared. Then, the miracle began to unfold.

If we try to compare with other miracles of Jesus, we discover that Jesus wills His disciples and followers to participate in the miracle. In other miracles like healings and exorcism, Jesus did it by Himself. He had no need for any help or participation from His disciples. Yet, when Jesus performed one of the greatest miracles, He wanted His disciples to generously offer what they have, and let Jesus bless their offerings, and so become a blessing for many people.

This is the true beauty of the miracle of multiplication of bread. Indeed, God can easily work without us, as many times He does, but He also chooses to work and perform His miracles through us. And, as we offer what we have and allow God’s grace to operate in us, God perfects us and makes us His miracles to many people. Through this participation, our dignity as children of God is elevated and further glorified.

As a preacher, I offer to the Lord, my time, my intellectual capacity, and my study of Sacred Scriptures, and often, I feel these are not sufficient. But, I pray that every time I preach, the Lord will multiply these tiny resources I have into the spiritual fruits in those who hear. As good parents, we offer our time, energy, and other resources to the Lord as we raise our children. Often, we feel these are not enough, but God blesses us and our children miraculously grow into mature individuals. How do you participate in God’s works and miracles?

Manila

Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP