The solemnity of Christ the King [November 25, 2018] John 18:33-37

“You say I am a king. For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice (John 18:37).”

Our Liturgical Year ends with a drama of two kings: Pilate and Jesus. Pilate was representing the superpower nation in those times, the Roman Empire. So massive in its military domination and so ruthless in its conquests are Rome with her mighty legions. Kingdoms bent their knees in homage to Cesar, the king of kings. Pilate embodied this culture of intimidation and violence. He was a notoriously brutal leader, who stole from his subjects and executed people even without a trial. Surely, he thought of himself as the powerful ‘king’ of Jerusalem and anyone who stoodon his way, would be destroyed.

We are constantly tempted to belong to this kingdom. A husband refuses to listen to his wife and forces his wills in the family through his physical superiority. Insecure with themselves, bigger and tougher guys bully the smaller and weaker kids in a school. Sadly, it takes place not only in school but almost everywhere: family, workplace, society and even cyberspace. The boss intimidates his employees. The government leaders violently suppress any critical voices no matter correct they may be. In the height of his dictatorship, Joseph Stalin bullied the Church saying, “How many division of tank does the Pope have?” Machiavelli, an Italian philosopher, evenonce concluded that the orderly society is built upon fear and violence

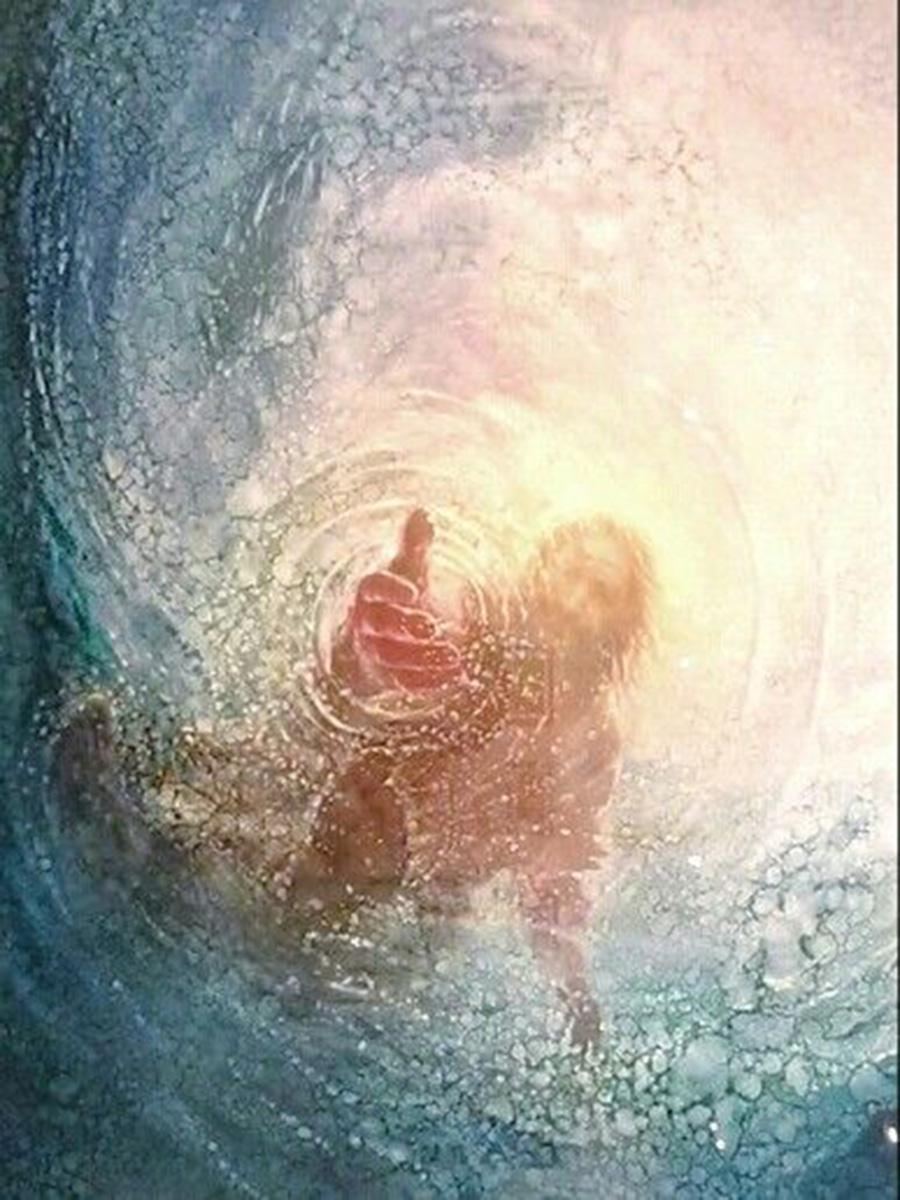

However, we have Jesus, the King. But, what kind of king he is? If He is a king, why does he never put on any royal crown, exceptthe crown of thorns forcefully embeddedon his head (Mat 27:29)? If He is a king, why does he have no imperial throneexcept the germ-plagued manger of Bethlehem and the ghastly wood of the cross(Luk 2:7 and Mark 15:30)? If He is a king, why does he control no formidablearmy, except the disbanded group of naïve followers: one of them sold him for30 pieces of silver, a price of a slave,another denied Him for three times and the rest ran for their lives? Is Jesus really a king?

Reading our today’s Gospel closely, Jesus says that His kingdom is not of this world. This means that His kingdom does not conform to the standards of this world. It is not built upon military power, forceful domination, or bloody war. Thus, He is king with no golden crown, and his kingdom has no single army. Jesus further reveals that He comes to testify to the truth (John 18:37), and indeed, He is the TruthHimself (John 14:6). He is the king that rules the kingdom of truth, and his subjects are those listen and witness to the truth. His is the Kingdom that turns upside down the values of the earthly kingdom. It is not built upon deceit, coercion, or clever political maneuvers,but upon mercy, justice and honesty. It embodies the genuine love for others even the enemies, service to everyone especially to the poor, and true worshipof God.

At the end of the liturgical year, it is providential that the Church chooses this reading for us to contemplate. From the entire liturgical year, we come to the Churchand listen to the scriptural readings especially the Gospel. We listen to JesusHimself, and we are confronted with various aspects of this one Truth. Now, itis time for us to decide whether we become part of the kingdom of Pilate, or welisten to the Truth and follow Jesus.

Br. Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” Benjamin Franklin once said. Indeed, tax is an unpleasant and unavoidable fact in our lives as ordinary citizen. A portion of our hard-earned wage is suddenly taken away from us, and only God knows where it goes. In modern society, almost all we have, we gain, and we use are taxed. The practice of taxing people goes back to first known organized human societies. The basic idea is that tax will provide a common resource for the improvement of the community, like building roads, free education and quality health care. Yet, the ideal is often met with abuses. In olden time, the kings and chieftains taxed people so they could build their grand palaces and feed their wives. Unfortunately, the situation does not change much in our time.

“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” Benjamin Franklin once said. Indeed, tax is an unpleasant and unavoidable fact in our lives as ordinary citizen. A portion of our hard-earned wage is suddenly taken away from us, and only God knows where it goes. In modern society, almost all we have, we gain, and we use are taxed. The practice of taxing people goes back to first known organized human societies. The basic idea is that tax will provide a common resource for the improvement of the community, like building roads, free education and quality health care. Yet, the ideal is often met with abuses. In olden time, the kings and chieftains taxed people so they could build their grand palaces and feed their wives. Unfortunately, the situation does not change much in our time. Benjamin Franklin pernah berkata, “Di dunia ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.” Sungguh, pajak adalah fakta yang tidak menyenangkan dan juga tidak dapat dihindari dalam hidup kita sebagai warga negara. Sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari jerih payah kita tiba-tiba diambil, dan hanya Tuhan yang tahu ke mana itu pergi. Praktek perpajakan sebenarnya sudah terjadi sejak komunitas manusia pertama di bumi. Ide dasarnya adalah bahwa pajak akan menyediakan sumber daya yang untuk kemajuan bersama, seperti membangun jalan, pendidikan dan perawatan kesehatan berkualitas. Namun, hal ini sering disalahgunakan. Di zaman dulu, para raja dan kepala suku menarik pajak agar mereka bisa membangun istana megah mereka dari pada membangun rakyatnya. Sayangnya, situasi tersebut tidak banyak berubah di zaman sekarang. Para pejabat korup menarik pajak hanya untuk membangun “istana” mereka yang megah, dan bukannya membangun rakyat.

Benjamin Franklin pernah berkata, “Di dunia ini tidak ada yang pasti, kecuali kematian dan pajak.” Sungguh, pajak adalah fakta yang tidak menyenangkan dan juga tidak dapat dihindari dalam hidup kita sebagai warga negara. Sebagian dari penghasilan yang diperoleh dari jerih payah kita tiba-tiba diambil, dan hanya Tuhan yang tahu ke mana itu pergi. Praktek perpajakan sebenarnya sudah terjadi sejak komunitas manusia pertama di bumi. Ide dasarnya adalah bahwa pajak akan menyediakan sumber daya yang untuk kemajuan bersama, seperti membangun jalan, pendidikan dan perawatan kesehatan berkualitas. Namun, hal ini sering disalahgunakan. Di zaman dulu, para raja dan kepala suku menarik pajak agar mereka bisa membangun istana megah mereka dari pada membangun rakyatnya. Sayangnya, situasi tersebut tidak banyak berubah di zaman sekarang. Para pejabat korup menarik pajak hanya untuk membangun “istana” mereka yang megah, dan bukannya membangun rakyat.

Ocean is a gift to humanity. For many of us, ocean means a great variety of seafood, a place to spend our vacation. When we imagine a vast sea with beautiful beach, we are ready to enjoy swimming, snorkeling or diving. However, for millions of fishermen and seafarers, sea simply means life as they depend their lives and their families on the generosity of the sea, the resources it offers, and the works it generates. Unfortunately, the sea is not always merciful. The sea is home to powerful storms and with its giant waves that can even engulf the biggest of ships. With the effects of global warming, massive sea pollution and destructive ways of fishing, it is getting hard to get a good catch. Novelist Ernest Hemingway in his book “The Old Man and the Sea” narrates a life of fisherman who after risking his life to catch a giant fish, brings home nothing but a fishbone as his catch was consumed by other fishes. Majority of fishermen who continue struggling with lingering debt and difficulty to get fuel for their boats, become poorer by the day. These make fishermen and seafarers a perilous profession.

Ocean is a gift to humanity. For many of us, ocean means a great variety of seafood, a place to spend our vacation. When we imagine a vast sea with beautiful beach, we are ready to enjoy swimming, snorkeling or diving. However, for millions of fishermen and seafarers, sea simply means life as they depend their lives and their families on the generosity of the sea, the resources it offers, and the works it generates. Unfortunately, the sea is not always merciful. The sea is home to powerful storms and with its giant waves that can even engulf the biggest of ships. With the effects of global warming, massive sea pollution and destructive ways of fishing, it is getting hard to get a good catch. Novelist Ernest Hemingway in his book “The Old Man and the Sea” narrates a life of fisherman who after risking his life to catch a giant fish, brings home nothing but a fishbone as his catch was consumed by other fishes. Majority of fishermen who continue struggling with lingering debt and difficulty to get fuel for their boats, become poorer by the day. These make fishermen and seafarers a perilous profession.

Laut adalah anugerah bagi umat manusia. Bagi banyak dari kita, laut berarti berbagai macam seafood, dan tempat untuk menikmati liburan. Bila kita membayangkan lautan luas dengan pantai yang indah, kita siap untuk berenang, snorkeling atau menyelam. Namun, ini jauh berbeda bagi jutaan nelayan dan pelaut. Laut berarti kehidupan karena mereka menggantungkan hidup mereka dan keluarga mereka pada laut, baik sumber daya yang dimiliki dan perkerjaan yang dihasilkan. Sayangnya, laut tidak selalu berarti kehidupan. Laut adalah tempat bagi badai-badai dahsyat dan gelombang-gelombang raksasa yang bahkan bisa menelan kapal-kapal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dengan efek pemanasan global, polusi laut yang masif dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak alam, sekarang semakin sulit bagi nelayan sederhana untuk mendapatkan tangkapan yang baik. Penulis Ernest Hemingway dalam bukunya “The Old Man and the Sea” menceritakan tentang kehidupan nelayan tua yang setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap ikan raksasa, tidak membawa pulang apapun kecuali tulang ikan karena tangkapannya dihabisi oleh ikan-ikan lain. Mayoritas para nelayan terus berjuang dengan hutang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka. Merekapun menjadi semakin miskin dari hari ke hari. Hal ini membuat nelayan dan pelaut adalah profesi yang berbahaya.

Laut adalah anugerah bagi umat manusia. Bagi banyak dari kita, laut berarti berbagai macam seafood, dan tempat untuk menikmati liburan. Bila kita membayangkan lautan luas dengan pantai yang indah, kita siap untuk berenang, snorkeling atau menyelam. Namun, ini jauh berbeda bagi jutaan nelayan dan pelaut. Laut berarti kehidupan karena mereka menggantungkan hidup mereka dan keluarga mereka pada laut, baik sumber daya yang dimiliki dan perkerjaan yang dihasilkan. Sayangnya, laut tidak selalu berarti kehidupan. Laut adalah tempat bagi badai-badai dahsyat dan gelombang-gelombang raksasa yang bahkan bisa menelan kapal-kapal terbesar yang pernah dibangun manusia. Dengan efek pemanasan global, polusi laut yang masif dan cara-cara penangkapan ikan yang merusak alam, sekarang semakin sulit bagi nelayan sederhana untuk mendapatkan tangkapan yang baik. Penulis Ernest Hemingway dalam bukunya “The Old Man and the Sea” menceritakan tentang kehidupan nelayan tua yang setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap ikan raksasa, tidak membawa pulang apapun kecuali tulang ikan karena tangkapannya dihabisi oleh ikan-ikan lain. Mayoritas para nelayan terus berjuang dengan hutang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk perahu mereka. Merekapun menjadi semakin miskin dari hari ke hari. Hal ini membuat nelayan dan pelaut adalah profesi yang berbahaya.

From the several parables that Jesus tells us in today’s Gospel, we learn that Jesus is keen on how nature works. He observes how seeds of wheat and weed grow, and how the yeast would affect the dough in the process of baking. Jesus also is observant of human ingenuity in working with nature for the benefit of the human community. Men and women till the land, are observant to the cycle of nature, sow the well-prepared seeds, take care of the growth and then harvest the result for the good of community. The use of yeast for baking is a very ancient method of cooking. Women would place yeast in dough, and the microorganism would interact with the carbohydrate in the flour, creating carbon dioxide, and as an effect, the leaven dough would expand. Though unleavened bread will last longer, this yeast would make the bread softer and tastier, making it more enjoyable for human consumption.

From the several parables that Jesus tells us in today’s Gospel, we learn that Jesus is keen on how nature works. He observes how seeds of wheat and weed grow, and how the yeast would affect the dough in the process of baking. Jesus also is observant of human ingenuity in working with nature for the benefit of the human community. Men and women till the land, are observant to the cycle of nature, sow the well-prepared seeds, take care of the growth and then harvest the result for the good of community. The use of yeast for baking is a very ancient method of cooking. Women would place yeast in dough, and the microorganism would interact with the carbohydrate in the flour, creating carbon dioxide, and as an effect, the leaven dough would expand. Though unleavened bread will last longer, this yeast would make the bread softer and tastier, making it more enjoyable for human consumption.

Dari beberapa perumpamaan yang Yesus katakan kepada kita di dalam Injil hari ini, kita belajar bahwa Yesus sangat peka dengan bagaimana alam bekerja. Dia mengamati bagaimana biji gandum, lalang dan sesawi tumbuh, dan bagaimana ragi akan mempengaruhi adonan roti. Yesus juga memperhatikan kecerdasan manusia dalam bekerja dengan alam bagi kepentingan dan kebaikan komunitas manusia. Pria dan wanita mengolah tanah, mematuhi siklus alam, menabur benih yang disiapkan dengan baik, menjaga pertumbuhan dan kemudian memanen hasilnya untuk kebaikan komunitas. Penggunaan ragi adalah metode masak yang sangat kuno. Wanita akan menempatkan ragi dalam adonan, dan mikroorganisme ini akan berinteraksi dengan karbohidrat dalam tepung, menciptakan karbon dioksida, dan sebagai akibatnya, adonan ragi akan berkembang. Meski roti tidak beragi akan bertahan lebih lama, ragi ini akan membuat roti lebih lembut dan lebih nikmat untuk dikonsumsi.

Dari beberapa perumpamaan yang Yesus katakan kepada kita di dalam Injil hari ini, kita belajar bahwa Yesus sangat peka dengan bagaimana alam bekerja. Dia mengamati bagaimana biji gandum, lalang dan sesawi tumbuh, dan bagaimana ragi akan mempengaruhi adonan roti. Yesus juga memperhatikan kecerdasan manusia dalam bekerja dengan alam bagi kepentingan dan kebaikan komunitas manusia. Pria dan wanita mengolah tanah, mematuhi siklus alam, menabur benih yang disiapkan dengan baik, menjaga pertumbuhan dan kemudian memanen hasilnya untuk kebaikan komunitas. Penggunaan ragi adalah metode masak yang sangat kuno. Wanita akan menempatkan ragi dalam adonan, dan mikroorganisme ini akan berinteraksi dengan karbohidrat dalam tepung, menciptakan karbon dioksida, dan sebagai akibatnya, adonan ragi akan berkembang. Meski roti tidak beragi akan bertahan lebih lama, ragi ini akan membuat roti lebih lembut dan lebih nikmat untuk dikonsumsi.

Matthew chapters 5 to 7 are well known as the Jesus’ sermons in the Mount. The section contains classic teachings and parables of Jesus like Beatitudes, the love for one’s enemy and the golden rule. Before Jesus began his sermon, He was sitting down. This gesture actually symbolizes the teaching authority of Jesus. On the Mount, Jesus was the teacher, and as a good teacher, He would expect people to listen attentively to His words. Thus, before Jesus commenced His sermon, He went up to the Mount to separate Himself from the crowd. Jesus knew that being part of the crowd was practically effortless and usually motivated selfishly: to be cured, to be fed and to be entertained. It could turn out to be very superficial, as a mass of people is drawn to one charismatic and powerful leader like Jesus, yet the moment its need is served or its leader is no longer satisfactory, it would be naturally disbanded.

Matthew chapters 5 to 7 are well known as the Jesus’ sermons in the Mount. The section contains classic teachings and parables of Jesus like Beatitudes, the love for one’s enemy and the golden rule. Before Jesus began his sermon, He was sitting down. This gesture actually symbolizes the teaching authority of Jesus. On the Mount, Jesus was the teacher, and as a good teacher, He would expect people to listen attentively to His words. Thus, before Jesus commenced His sermon, He went up to the Mount to separate Himself from the crowd. Jesus knew that being part of the crowd was practically effortless and usually motivated selfishly: to be cured, to be fed and to be entertained. It could turn out to be very superficial, as a mass of people is drawn to one charismatic and powerful leader like Jesus, yet the moment its need is served or its leader is no longer satisfactory, it would be naturally disbanded.

Injil Matius bab 5 sampai 7 dikenal sebagai khotbah Yesus di Bukit. Bagian ini berisi ajaran-ajaran dan perumpamaan Yesus yang sangat terkenal seperti 8 Sabda Bahagia, dan tentang mengasihi musuh kita. Sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun duduk. Posisi ini sebenarnya melambangkan otoritas Yesus untuk mengajar. Di Bukit, Yesus adalah guru, dan sebagai guru yang baik, Dia akan mengharapkan mereka yang datang kepada-Nya untuk mendengarkan-Nya dengan penuh perhatian. Maka, sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun naik ke bukit untuk memisahkan diri dari kerumunan. Yesus tahu bahwa menjadi bagian dari kerumunan adalah sangat mudah dan biasanya terdorong oleh motif-motif egois seperti ingin segera disembuhkan, untuk diberi makan dan dihibur. Alasannya sangat dangkal, mereka menjadi kerumunan karena tertarik dengan pemimpin karismatik seperti Yesus, namun saat kebutuhan mereka terpenuhi atau sang pemimpin tidak lagi memuaskan, kerumunan pun akan secara alami membubarkan diri.

Injil Matius bab 5 sampai 7 dikenal sebagai khotbah Yesus di Bukit. Bagian ini berisi ajaran-ajaran dan perumpamaan Yesus yang sangat terkenal seperti 8 Sabda Bahagia, dan tentang mengasihi musuh kita. Sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun duduk. Posisi ini sebenarnya melambangkan otoritas Yesus untuk mengajar. Di Bukit, Yesus adalah guru, dan sebagai guru yang baik, Dia akan mengharapkan mereka yang datang kepada-Nya untuk mendengarkan-Nya dengan penuh perhatian. Maka, sebelum Yesus memulai ajaran-Nya, Diapun naik ke bukit untuk memisahkan diri dari kerumunan. Yesus tahu bahwa menjadi bagian dari kerumunan adalah sangat mudah dan biasanya terdorong oleh motif-motif egois seperti ingin segera disembuhkan, untuk diberi makan dan dihibur. Alasannya sangat dangkal, mereka menjadi kerumunan karena tertarik dengan pemimpin karismatik seperti Yesus, namun saat kebutuhan mereka terpenuhi atau sang pemimpin tidak lagi memuaskan, kerumunan pun akan secara alami membubarkan diri.