Minggu ke-29 dalam Masa Biasa [B]

20 Oktober 2024

Ibrani 4:14-16

Surat Ibrani menyebut Yesus sebagai Imam Agung kita. Sebagai umat Katolik, kita tidak asing dengan kata ‘imam’ karena imam adalah pemimpin liturgi atau pemimpin ibadah kita. Namun, penulis surat Ibrani tidak menyebut Yesus hanya sebagai imam biasa, melainkan sebagai Imam Agung. Mengapa penulis surat ini menyebut Yesus dengan gelar ini? Apa yang membedakan imam agung dengan imam-imam lainnya? Apakah maknanya bagi kita?

Pertama, kita perlu mengerti kata “imam”. Banyak dari kita sudah tahu bahwa seorang imam ditunjuk untuk memimpin ibadah, tetapi ada satu tanggung jawab khusus yang hanya dapat dilakukan seorang imam dan sering kali luput dari perhatian kita. Dalam Alkitab dan banyak peradaban kuno, bagian paling penting dari ritual penyembahan adalah persembahan kurban. Pada umumnya, kurban terdiri dari persembahan sesuatu yang paling berharga kepada Tuhan. Dalam masyarakat agraris kuno, hewan seperti domba dan hasil panen seperti gandum dapat menjadi persembahan kurban. Dalam kasus pengorbanan hewan, ritual dimulai dengan umat menyerahkan hewan kepada imam, dan kemudian imam akan menyembelih hewan tersebut dengan memisahkan darah dan tubuhnya. Setelah itu, imam membawa hewan tersebut ke altar untuk dibakar sebagai simbol bahwa Tuhan telah menerima kurban tersebut. Dalam hal ini, seorang imam berfungsi sebagai perantara antara Tuhan dan umat.

Pemimpin di antara para imam disebut ‘imam agung’. Kata Ibrani untuk imam agung adalah כֹּהֵן גָּדוֹל, kohen gadol, yang secara harfiah berarti “imam besar”. Dalam bahasa Yunani, imam besar adalah ἀρχιερεύς, archiereus , dan dapat diterjemahkan sebagai “imam yang pertama.” Tentu saja, imam agung harus memimpin para imam lainnya dan bertanggung jawab atas seluruh sistem peribadahan. Namun, fungsi utamanya adalah menjadi perantara utama antara Tuhan dan umat. Dengan demikian, hanya dia yang dapat memimpin ibadah yang paling penting. Dalam Alkitab, hanya imam agung yang dapat mempersembahkan kurban kudus pada hari pendamaian (Yom Kippur) dan masuk ke ruang maha kudus sebagai bagian dari ritus yang membawa penebusan dosa-dosa bangsa Israel (lihat Imamat 16).

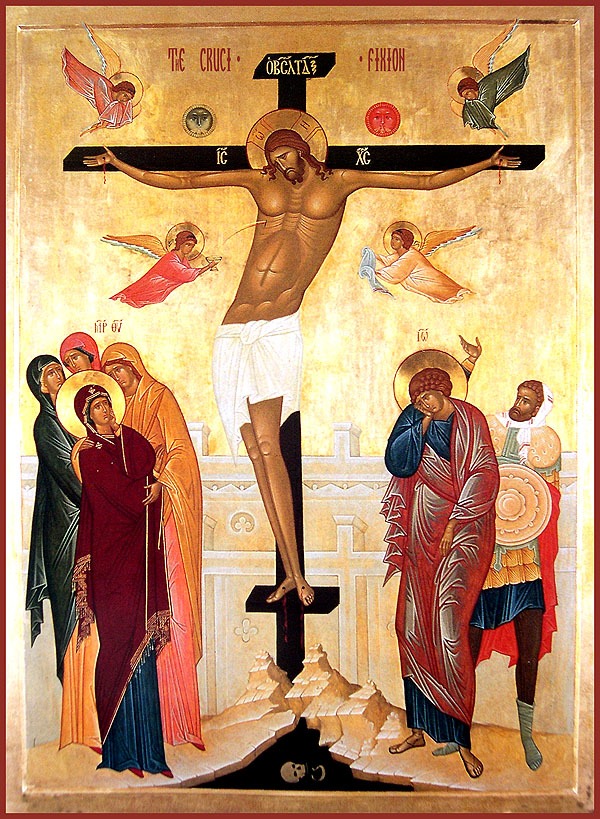

Dengan latar belakang alkitabiah ini, kita dapat lebih memahami mengapa penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai Imam Agung kita. Yesus adalah pengantara tertinggi antara Allah Bapa dan kita. Selain itu, Yesus jauh lebih sempurna daripada imam agung lainnya karena Dia ilahi. Namun, Yesus juga sepenuhnya manusia, mengalami semua penderitaan dan berbagai masalah dan kelemahan manusia. Karena itu, Dia mengetahui dengan tepat pergumulan dan kegagalan kita. Namun, yang paling penting, Imam Agung kita juga menjadi kurban yang sempurna bagi Bapa ketika Dia mempersembahkan diri-Nya di kayu salib. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, kita dapat berharap dengan keyakinan bahwa Yesus akan menerima kita karena Dia mengenal kita, dan akhirnya, Dia akan membawa kita kepada Bapa dan kita menerima belas kasih.

Roma

Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP

Pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi:

Bagaimana kita memandang para imam di paroki/gereja kita? Apakah kita mengenali mereka sebagai orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Allah? Apakah kita tahu bahwa Ekaristi adalah kurban Yesus Kristus dan, dengan demikian, merupakan penyembahan kita yang sejati kepada Allah? Pengorbanan apakah yang kita bawa ke dalam Ekaristi? Apa yang membuat kita tidak dapat mendekati Yesus? Malu, takut, marah, kecewa, dendam, tidak pantas?