Minggu Biasa kedelapan belas. 31 Juli 2016 [Lukas 12:13-21]

“…jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah (Luk 12:21)”

Keserakahan dan ketamakan adalah dosa yang sangat menhancurkan. Ketamakan dapat menjangkiti praktis siapa pun, kaya dan miskin, tua dan muda, awam dan bahkan para pemimpin Gereja. Ketamakan dapat dimengerti sebagai hasrat yang tak terkendali untuk memiliki kekayaan atau harta benda. Keserakahan melahirkan berbagai bentuk korupsi, pencurian, penipuan dan kekerasan. Keserakahan menghasilkan ketidakadilan dan kemiskinan. Dan ketidakadilan dan kemiskinan menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang dan kerusakan permanen pada bumi ini.

Keserakahan dan ketamakan adalah dosa yang sangat menhancurkan. Ketamakan dapat menjangkiti praktis siapa pun, kaya dan miskin, tua dan muda, awam dan bahkan para pemimpin Gereja. Ketamakan dapat dimengerti sebagai hasrat yang tak terkendali untuk memiliki kekayaan atau harta benda. Keserakahan melahirkan berbagai bentuk korupsi, pencurian, penipuan dan kekerasan. Keserakahan menghasilkan ketidakadilan dan kemiskinan. Dan ketidakadilan dan kemiskinan menyebabkan penderitaan bagi jutaan orang dan kerusakan permanen pada bumi ini.

Kadang-kadang, kita dapat dengan mudah menuduh beberapa orang di pemerintahan dan dunia bisnis sebagai serakah. Memang, dengan posisi kekuasaan dan kapasitas intelektual, mereka dapat menyedot sejumlah besar uang hanya untuk diri mereka sendiri. Dana dari para masyarakat pembayar pajak yang seharusnya digunakan untuk membangun bangsa, malah masuk ke kantong pribadi mereka. Tapi, kita harus ingat bahwa keserakahan tidak hanya mempengaruhi mereka yang kaya tetapi semua orang, termasuk juga orang miskin.

Film Slumdog Millionaire (2008) mengkisahkan Salim dan Jamal Malik yang menjadi korban ketidakadilan dan keserakahan. Setelah pembunuhan ibu mereka karena kebencian agama di daerah kumuh di India, mereka dipaksa untuk tinggal di tempat pembuangan sampah. Kemudian, mereka diadopsi oleh sindikat ‘pengemis profesional’. Salah satu adegan yang mengungkapkan bentuk keserakahan yang mengerikan adalah salah satu anak laki-laki dengan suara merdu, Arwind, dibutakan. Jamal berkomentar kemudian, “penyanyi buta berpenghasilan ganda.” Bagian terburuk dari film ini adalah bahwa film ini tidak sekedar fiksi belaka, tetapi banyak peristiwa seperti ini terjadi dalam kehidupan kita.

Ketamakan bahkan lebih menghacurkan karena dosa ini tidak hanya tentang kekayaan. Ketamakan adalah dosa yang menghancurkan identitas kita sebagai manusia, diciptakan sebagai citra Allah, dengan kapasitas untuk mengasihi dan berbagi. Dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh Minggu ini, kita menemukan orang kaya hanya peduli dirinya sendiri, panenanya, hartanya, hidupnya dan masa depannya sendiri. Tidak ada tempat bagi orang lain, apalagi Tuhan di dalam hatinya. Keserakahan menghancurkan kemanusiaan kita sampai keintinya. Kita menggemgam erat kehidupan kita dan apa yang kita miliki, dan gagal untuk melihat bahwa semua yang kita miliki adalah berkat untuk dibagikan.

Hanya beberapa hari yang lalu, Romo Jacques Hamel dibunuh di dalam Gereja oleh teroris bersenjata. Gereja Saint Etienne-du-Rouvray di Perancis utara diserbu saat misa pagi. Dia dan seorang umat akhirnya meninggal setelah leher mereka digorok. Sementara dunia terkejut dengan tindakan pengecut keji ini, kita sekali lagi diundang untuk melihat lebih dalam kehidupan imam yang sederhana ini yang memberi hidupnya sampai akhir. Kita mungkin percaya bahwa hidup dirampas darinya, tapi kita lupa bahwa sebenarnya dia telah memberikan hidupnya jauh sebelum hari kemartirannya. Dia hidup sederhana dan pada usia 84, dia tetap setia merayakan sakramen dan melayani umat Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Dia memberikan hidupnya bagi Tuhan dan Gereja. Kematiannya bukanlah suatu kerugian, tapi sebuah peneguhan atas kemurahan hatinya yang menginspirasi dunia. Sebagaimana St. Tertulian pernah berkata, “Darah para martir adalah benih umat Kristiani.”

Kemurahan hati dari Rm. Hamel ini adalah refleksi dari panggilan terdalam kita sebagai manusia, sebagai citra Allah. Dan hanya dalam kasih yang sejati dan kemurahan hati yang melimpah, kita dapat melawan keserakahan dan ketamakan yang menjangkiti jiwa kita.

Frater Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP

One of my personal ministries is to be a blood donor. If ever someone needs a blood transfusion, I do my best to donate my blood and if possible, visit the ailing person. In biology, we learn that blood is a crucial element of our body that transports nutrition and oxygen to various body parts and also fight the harmful elements inside our body. Thus, losing too much blood will bring us to critical condition even death. No wonder that blood is closely associated with life and I hope that a little blood I share, may save lives.

One of my personal ministries is to be a blood donor. If ever someone needs a blood transfusion, I do my best to donate my blood and if possible, visit the ailing person. In biology, we learn that blood is a crucial element of our body that transports nutrition and oxygen to various body parts and also fight the harmful elements inside our body. Thus, losing too much blood will bring us to critical condition even death. No wonder that blood is closely associated with life and I hope that a little blood I share, may save lives.

Salah satu pelayanan pribadi saya adalah menjadi donor darah. Jika ada seseorang yang membutuhkan transfusi darah, saya berusaha untuk donorkan darah saya dan jika mungkin, mengunjungi orang sakit tersebut. Dalam biologi, kita belajar bahwa darah merupakan elemen penting dari tubuh kita yang membawa nutrisi dan oksigen ke berbagai bagian tubuh dan juga melawan elemen-elemen berbahaya di dalam tubuh kita. Dengan demikian, kehilangan terlalu banyak darah akan membawa kita ke kondisi kritis bahkan kematian. Tidak heran jika darah berterkaitan erat dengan kehidupan, dan saya berharap bahwa sedikit darah yang saya donorkan, bisa menyelamatkan orang lain.

Salah satu pelayanan pribadi saya adalah menjadi donor darah. Jika ada seseorang yang membutuhkan transfusi darah, saya berusaha untuk donorkan darah saya dan jika mungkin, mengunjungi orang sakit tersebut. Dalam biologi, kita belajar bahwa darah merupakan elemen penting dari tubuh kita yang membawa nutrisi dan oksigen ke berbagai bagian tubuh dan juga melawan elemen-elemen berbahaya di dalam tubuh kita. Dengan demikian, kehilangan terlalu banyak darah akan membawa kita ke kondisi kritis bahkan kematian. Tidak heran jika darah berterkaitan erat dengan kehidupan, dan saya berharap bahwa sedikit darah yang saya donorkan, bisa menyelamatkan orang lain.

One day, I had an opportunity to converse with one of our security personnel at our convent of Santo Domingo. I asked him if he sees God, what question would he ask of God? His answer went beyond my expectation. In Filipino, he would say, ‘Panginoon, Mahal mo ba ako?’ [Lord, do you love?] Surprised by his question, I inquired further, ‘Why that question?’ He replied in Filipino, ‘Brother, I am poor person with a lot of problems. Sometimes, I don’t really feel His presence and love.’ I realized that his question is not only single isolated case, but question of many people.

One day, I had an opportunity to converse with one of our security personnel at our convent of Santo Domingo. I asked him if he sees God, what question would he ask of God? His answer went beyond my expectation. In Filipino, he would say, ‘Panginoon, Mahal mo ba ako?’ [Lord, do you love?] Surprised by his question, I inquired further, ‘Why that question?’ He replied in Filipino, ‘Brother, I am poor person with a lot of problems. Sometimes, I don’t really feel His presence and love.’ I realized that his question is not only single isolated case, but question of many people.

Suatu hari, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan salah satu personel keamanan di biara kami Santo Domingo. Saya bertanya jika dia melihat Tuhan saat ini, pertanyaan apa yang akan ia berikan kepada Allah? Pertanyaan di luar dugaan saya. Dalam bahasa Tagalog, ia akan mengatakan, ‘Panginoon, Mahal mo ba ako?’ [Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku?] Terkejut dengan pertanyaannya, saya bertanya lebih lanjut, ‘Mengapa pertanyaan itu?’ Dia menjawab, ‘Frater, saya orang miskin dan hidup dengan banyak permasalahan. Kadang-kadang, saya tidak merasakan kehadiran dan cinta-Nya.’ Saya menyadari bahwa pertanyaannya adalah valid dan juga pertanyaan dari banyak orang.

Suatu hari, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan salah satu personel keamanan di biara kami Santo Domingo. Saya bertanya jika dia melihat Tuhan saat ini, pertanyaan apa yang akan ia berikan kepada Allah? Pertanyaan di luar dugaan saya. Dalam bahasa Tagalog, ia akan mengatakan, ‘Panginoon, Mahal mo ba ako?’ [Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku?] Terkejut dengan pertanyaannya, saya bertanya lebih lanjut, ‘Mengapa pertanyaan itu?’ Dia menjawab, ‘Frater, saya orang miskin dan hidup dengan banyak permasalahan. Kadang-kadang, saya tidak merasakan kehadiran dan cinta-Nya.’ Saya menyadari bahwa pertanyaannya adalah valid dan juga pertanyaan dari banyak orang.

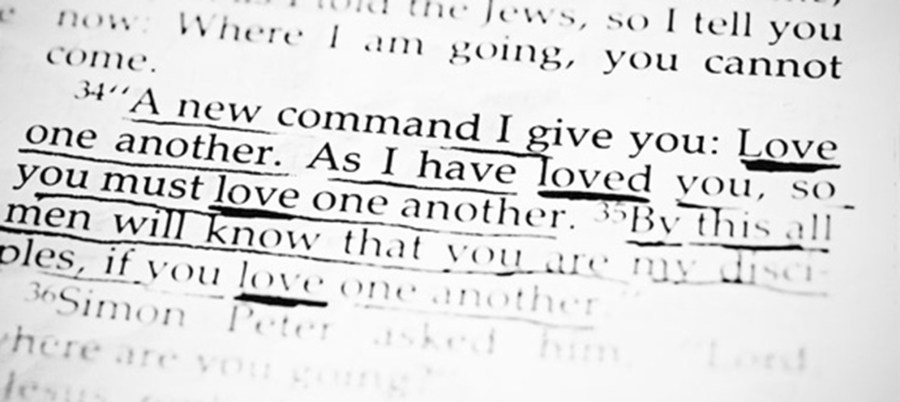

The first time God gave His commandment was on the Mount Sinai. To Moses and the Israelites, He made His covenant that He will be their God and they will be His People. And to live as a Holy People, God gave them the Law, famously called the Ten Commandment (Exo 19-20). Then, centuries after Moses, at the Upper Room, in old city Jerusalem, God gave His new commandment. This time, His Law is simpler and yet, more radical than the old one. Jesus handed to them the greatest command: Love one another as He has loved them.

The first time God gave His commandment was on the Mount Sinai. To Moses and the Israelites, He made His covenant that He will be their God and they will be His People. And to live as a Holy People, God gave them the Law, famously called the Ten Commandment (Exo 19-20). Then, centuries after Moses, at the Upper Room, in old city Jerusalem, God gave His new commandment. This time, His Law is simpler and yet, more radical than the old one. Jesus handed to them the greatest command: Love one another as He has loved them.

Allah memberikan Hukum-Nya yang pertama di Gunung Sinai. Dengan Musa dan bangsa Israel, Dia membuat perjanjian bahwa Dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dan agar bisa hidup sebagai Jemaat yang kudus, Allah memberi mereka hukum dan perintah. Hukum ini terkenal sebagai Sepuluh Perintah Allah (Kel 19-20). Kemudian, beberapa abad setelah Musa, di kota tua Yerusalem, Allah memberikan perintah baru-Nya. Kali ini, Hukum-Nya lebih sederhana namun jauh lebih radikal. Yesus memberikan kepada para murid-Nya perintah teragung: saling mengasihi, seperti Dia telah mengasihi mereka.

Allah memberikan Hukum-Nya yang pertama di Gunung Sinai. Dengan Musa dan bangsa Israel, Dia membuat perjanjian bahwa Dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Nya. Dan agar bisa hidup sebagai Jemaat yang kudus, Allah memberi mereka hukum dan perintah. Hukum ini terkenal sebagai Sepuluh Perintah Allah (Kel 19-20). Kemudian, beberapa abad setelah Musa, di kota tua Yerusalem, Allah memberikan perintah baru-Nya. Kali ini, Hukum-Nya lebih sederhana namun jauh lebih radikal. Yesus memberikan kepada para murid-Nya perintah teragung: saling mengasihi, seperti Dia telah mengasihi mereka.

One of the loveliest images of Jesus is the Good Shepherd. It is even more beautiful when we try to bring ourselves to Palestine in the time of Jesus. Life as a shepherd is tough and tiresome. Grass was scarce and the sheep constantly wondered. Since there was not protective fence, the shepherd was bound to watch his sheep for all time, otherwise the sheep would go astray. The terrain in Judea was rough and rocky, and these forced the shepherd to exert extra energy. Not only constant, shepherd’s duty was also dangerous. Wild animals, especially wolfs, were ready to attack and devour the meek sheep. Not only wild predators, robbers and thieves were eager to pirate the sheep.

One of the loveliest images of Jesus is the Good Shepherd. It is even more beautiful when we try to bring ourselves to Palestine in the time of Jesus. Life as a shepherd is tough and tiresome. Grass was scarce and the sheep constantly wondered. Since there was not protective fence, the shepherd was bound to watch his sheep for all time, otherwise the sheep would go astray. The terrain in Judea was rough and rocky, and these forced the shepherd to exert extra energy. Not only constant, shepherd’s duty was also dangerous. Wild animals, especially wolfs, were ready to attack and devour the meek sheep. Not only wild predators, robbers and thieves were eager to pirate the sheep.

Salah satu citra terindah Yesus adalah Gembala yang Baik. Citra ini bahkan lebih indah ketika kita mencoba untuk melihat situasi Palestina pada zaman Yesus. Hidup sebagai seorang gembala adalah sulit dan melelahkan. Rumput terbatas dan domba akan terus berkelana. Karena tidak ada pagar pembantas, gembala akan memantau domba-dombanya sepanjang waktu, jika tidak, domba akan hilang. Medan di Yudea kasar dan berbatu, dan ini memaksa gembala mengerahkan energi ekstra. Selain itu, tugas gembala juga berbahaya. Hewan liar, terutama serigala, siap untuk menyerang dan melahap domba. Tidak hanya predator liar, perampok dan pencuri juga ingin membajak domba-dombanya.

Salah satu citra terindah Yesus adalah Gembala yang Baik. Citra ini bahkan lebih indah ketika kita mencoba untuk melihat situasi Palestina pada zaman Yesus. Hidup sebagai seorang gembala adalah sulit dan melelahkan. Rumput terbatas dan domba akan terus berkelana. Karena tidak ada pagar pembantas, gembala akan memantau domba-dombanya sepanjang waktu, jika tidak, domba akan hilang. Medan di Yudea kasar dan berbatu, dan ini memaksa gembala mengerahkan energi ekstra. Selain itu, tugas gembala juga berbahaya. Hewan liar, terutama serigala, siap untuk menyerang dan melahap domba. Tidak hanya predator liar, perampok dan pencuri juga ingin membajak domba-dombanya.

What do you see inside the empty tomb? Seeing the empty tomb, Mary Magdalene was at lost, terrified and confused. Where is Jesus? Is He moved to the other tomb? Is someone stealing His Body? Peter, the leader of the apostles, did not understand the empty tomb and went home puzzled. All things were so depressing. Jesus was betrayed, denied, tortured, crucified and now he is missing!

What do you see inside the empty tomb? Seeing the empty tomb, Mary Magdalene was at lost, terrified and confused. Where is Jesus? Is He moved to the other tomb? Is someone stealing His Body? Peter, the leader of the apostles, did not understand the empty tomb and went home puzzled. All things were so depressing. Jesus was betrayed, denied, tortured, crucified and now he is missing!