Minggu Ketiga Paskah [C]

4 Mei 2025

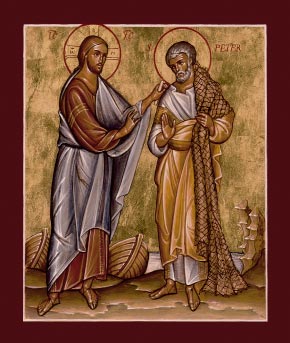

Yohanes 21:1-19

Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya kepada Petrus tiga kali, “Apakah engkau mengasihi Aku?” Beberapa Bapa Gereja menafsirkan pengulangan ini sebagai Yesus membatalkan penyangkalan Petrus sebanyak tiga kali. Namun, jika dilihat lebih dekat pada teks bahasa Yunani, Yesus menggunakan kata yang berbeda untuk “kasih” dalam setiap contoh. Perbedaan-perbedaan ini memperdalam pemahaman kita akan perikop ini.

Pertama, Yesus tidak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi Ia mengajukan permintaan. Dalam permintaan-Nya yang pertama, Yesus meminta jenis kasih yang spesifik. Yohanes Penginjil menggunakan kata Yunani “agape”, yang menandakan kasih yang rela berkorban, yang mencari kebaikan yang tulus dari orang lain. Kasih ini tidak didasarkan pada emosi, melainkan pada kebebasan dan komitmen. Agape yang sejati menuntut pemberian diri sepenuhnya, bahkan sampai mengorbankan nyawa. Di sini, Yesus menuntut bentuk agape tertinggi dari Petrus, sebuah kasih yang melampaui segala sesuatu yang lain.

Dalam permintaan-Nya yang kedua, Yesus sekali lagi menggunakan kata “agape”, tetapi kali ini tanpa frasa “lebih dari itu.” Dia masih menyerukan kasih yang berkorban, tetapi tidak sampai pada tingkat yang tertinggi. Dalam permintaan-Nya yang ketiga, Yesus beralih dari agape ke “philia”, kata dalam bahasa Yunani yang berarti kasih yang didasarkan pada persahabatan. Tidak seperti agape yang berakar pada kehendak bebas dan dedikasi, philia lebih bergantung pada emosi, perasaan yang sama, dan minat yang sama. Meskipun persahabatan sejati mungkin membutuhkan tindakan agape, fondasinya tetaplah philia. Ketika kepentingan bersama memudar, persahabatan sering kali melemah.

Tetapi mengapa Yesus tampaknya menurunkan ekspektasi-Nya, dari agape yang total menjadi agape yang sederhana, dan akhirnya menjadi persahabatan? Jawabannya terletak pada jawaban Petrus. Setiap kali Yesus menanyainya, Petrus menjawab dengan kata “philia”. Ia tidak dapat membawa dirinya untuk mengakui agape, terutama dalam bentuk yang paling tinggi. Penyangkalannya yang terdahulu telah membuatnya patah hati, malu, dan ragu untuk mengasihi Yesus lagi. Ketakutan menahannya.

Namun, terlepas dari jawaban Petrus yang tidak lengkap, Yesus tidak menegurnya atau mencari murid yang lebih setia. Sebaliknya, Yesus menemui Petrus di mana ia berada. Dia menerima kasih Petrus yang penuh kekurangan dan keraguan dan tetap mempercayakannya untuk menggembalakan kawanan domba-Nya. Yesus tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Dia menginginkan kerendahan hati dan ketulusan. Dia melihat upaya Petrus dan tahu bahwa, pada saatnya nanti, Petrus akan memberikan nyawanya bagi-Nya.

Tuhan meminta kita masing-masing untuk memberikan kasih yang tertinggi, namun kita sering kali gagal. Seperti Petrus, kita terluka, lemah, dan penuh dengan kegagalan. Tetapi Kabar Baiknya adalah Tuhan menerima kasih kita yang tidak sempurna dan dengan lembut menuntun kita menuju kesempurnaan.

Roma

Valentinus Bayuhadi Ruseno, OP

Pertanyaan-pertanyaan Refleksi:

Apakah kita mengasihi Allah? Apakah kita mengasihi Dia dengan agape atau philia? Dalam hal apa saja kita gagal mengasihi Allah? Apa yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah? Bagaimana Dia terus mengasihi kita terlepas dari kekurangan kita? Dapatkah kita mengingat kembali saat-saat dalam hidup kita ketika kasih Allah yang tak tergoyahkan terbukti meskipun kita gagal?